中国科学技术大学庄涛涛教授课题组和俞书宏院士研究团队基于设计的高性能圆偏振发光器件,构筑了新型电控3D显示面板,并在信息交互领域实现功能应用。相关成果以“Self-positioning microdevices enable adaptable spatial displaying”为题于5月14日发表在国际期刊《科学·进展》(Science Advances)上,并选为当期封面(图1)。

图1.Science Advances封面

具有空间成像功能的自适应显示,在科学研究、远程医疗、救援和空间探索等领域都是不可或缺的,促进了非传统形式要求的扩展现实技术的发展。然而,目前的手性光源在通电显示过程中难以获得足够的电致发光不对称性。如何通过低成本、简单工艺实现具有高感知体验的3D显示系统,并进一步打造独特的深度信息交互核心技术是当前迫在眉睫的任务。圆偏振光相较于非偏振光,可显著提升信息密度与交互维度。基于圆偏振光的3D显示技术,可大幅减少视觉疲劳并达到更大观察范围内的高质量立体成像。相较于使用物理光学方法产生圆偏振光,具有圆偏振发光(CPL)特性的手性发光材料在可加工性和器件集成方面展现出独特优势。目前,基于CPL的静态3D成像技术已取得进展,但如何通过数字信号输入对发光单元进行实时动态调控(即:实现基于CPL的电控3D显示),仍难以实现。

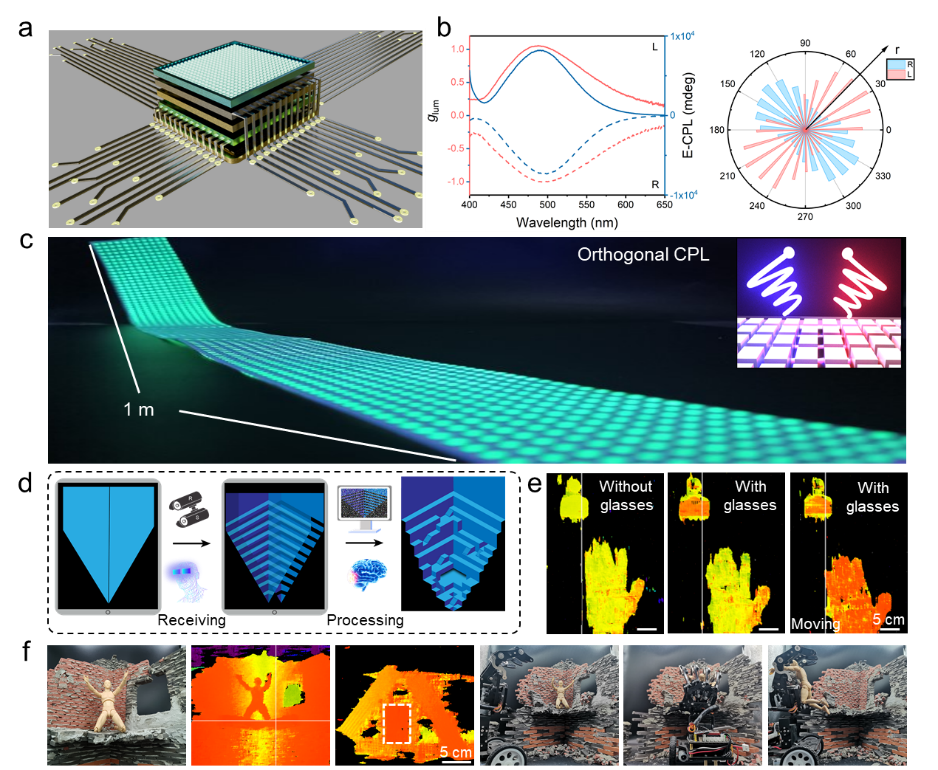

研究人员通过开发的自定位合成技术并结合微电子打印,实现CPL微器件的集成化制备,构筑了一系列不同尺寸的3D显示面板。在交流电场驱动下,其最大发光不对称因子(glum,CPL性能关键评估参数)可达1.0。研究人员进一步基于双目视差原理,搭建深度信息检测设备,实现了深度信息的重构与可视化。在被困人员救援场景应用模拟中,基于3D显示器提供的深度信息,“沉浸式”地完成机器手臂的远程操纵,实现了对被困“人员”的成功营救。这项研究提出的基于CPL的深度信息交互应用方式,为虚拟与现实的连接搭建了沟通桥梁(图2)。

这项研究报道的适应性空间显示技术弥合了虚拟与现实之间的鸿沟,在手性发光领域为扩展的现实和超越现实进行了新的尝试。所展示的沉浸式人机交互,成功模拟了灾难场景中理想的安全救援,在现实世界和数字宇宙之间架起了一座桥梁。

中国科学技术大学化学系博士生郭启与硕士生李泽一为共同第一作者,庄涛涛教授和俞书宏院士为共同通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院率先行动、安徽省杰出青年基金、新基石科学基金会等项目的资助支持。

图2.(a)电控圆偏振发光器件的层级结构设计;(b)圆偏振发光性能;

(c)大尺寸、柔性3D显示面板;(d)双目立体视觉原理图;

(e)深度信息;(f)基于深度信息的远程救援示例

文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv2721

(化学与材料科学学院、科研部)

新闻链接:https://news.ustc.edu.cn/info/1055/91597.htm网站内容来源于互联网,由网络编辑负责审查,目的在于传递信息,提供专业服务,不代表本网站平台赞同其观点和对其真实性负责。如因内容、版权问题存在异议的,请与我们取得联系,我们将协调给予处理(按照法规支付稿费或删除),联系方式:ahos@aiofm.ac.cn 。网站平台将加强监控与审核,一旦发现违反规定的内容,按国家法规处理,处理时间不超过24小时